Von Valentine Auer und Benjamin Storck

Die aus Syrien geflohene Alyaa Eikhudary zum Beispiel. Oder die sechsköpfige Familie Gawhari, die aus Afghanistan nach Deutschland fliehen musste. Aber auch Karin Link mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern, die von Ludwigsburg nach Leonberg gezogen sind. Sie alle leben gemeinsam in einem Haus. Dem Hoffnungshaus. Sie sind nur einige der insgesamt 35 Bewohner*innen. Hier finden sich Familien aus Deutschland, aus Syrien, Afghanistan und dem Kosovo. Einzelpersonen, die in Wohngemeinschaften (WGs) leben, aus den unterschiedlichsten Ländern kommen, verschiedene Sprachen sprechen und den Großteil ihres Alltags gemeinsam bestreiten.

Ein Zimmer für eine Familie

„Eigentlich ist es ein natürliches Miteinander und ein ganz normaler Alltag hier“, sagt Karin Link. Sie lebt von Anfang an, also seit zweieinhalb Jahren, mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern im Hoffnungshaus. Was für manche deutschen Familien, die im Hoffnungshaus leben, als Normalität wahrgenommen wird, war für einige der Geflüchteten zu Beginn etwas Besonderes. Denn: In Deutschland lebten sie bis dato unter schwierigen, teils menschenunwürdigen Bedingungen. „Wir lebten sieben Monate in einem Heim in Leonberg“, erzählt Nurullah Gawhari. Obwohl seine Frau krank und schwanger war, musste die sechsköpfige Familie in einem Zimmer leben. Toilette, Bad und Küche teilten sie mit anderen Familien.

Ähnliche Erfahrungen machte die 29-jährige Alyaa Eikhudary: „Als ich nach Deutschland kam, habe ich einen guten Job, eine schöne Wohnung und offene Menschen erwartet“, erzählt sie. Tatsächlich kam es anders: Auch sie wohnte lange in einem Flüchtlingsheim, gemeinsam mit ihrer Familie in einem Zimmer. Statt Offenheit erlebte sie oftmals fehlende Aufgeschlossenheit und Diskriminierungen, auch am Arbeitsmarkt. Trotz ihrer Deutschkenntnisse, die sie sich zum Teil bereits durch ihr Germanistik-Studium in Damaskus aneignete, war es für sie lange Zeit schwierig, Kontakte in Deutschland zu knüpfen.

Im Hoffnungshaus ist das nun anders. Sie liebt die offene Atmosphäre hier, die Aufgeschlossenheit, die sie sich so sehr gewünscht hat. Gemeinsam mit Frauen aus Deutschland, Chile und Syrien lebt sie in einer der WGs. Und Gawhari freut sich über die vier Zimmer, in denen er mit seiner Familie nun wohnt und über das Willkommen-Heißen von Anfang an: „Als wir einzogen, stand auf der Tür unserer neuen Wohnung ‚Herzlich Willkommen im Hoffnungshaus‘. Das hat mich so gefreut.“ Gawhari strahlt, als er von seinem Einzug ins Hoffnungshaus erzählt.

Häuser für eine Begegnung auf Augenhöhe

Das Hoffnungshaus in Leonberg ist das erste, das von der Hoffnungsträger Stiftung realisiert wurde. Bereits seit zweieinhalb Jahren gestalten Menschen mit unterschiedlichen Biographien das Zusammenleben hier. Zudem gibt es vor Ort die Möglichkeit, an Deutschkursen teilzunehmen, Unterstützungsangebote bei der Arbeitssuche, Beratungen bei Asylverfahren und psychologische Betreuung. Drei weitere Hoffnungshäuser wurden bereits in Esslingen und zwei in Bad Liebenzell realisiert. Häuser in Sinsheim und in Schwäbisch Gmünd sind derzeit in Planung. Bis auf das Hoffnungshaus Leonberg basieren die Häuser auf einem Architekturkonzept, das schnell und qualitativ hochwertig bezahlbaren Wohnraum umsetzen kann. Zudem sind die Häuser so gestaltet, dass sie Schutz, Privatsphäre und gleichzeitig gemeinsamen Wohnraum für alle bieten.

Damit will die Stiftung nicht nur Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen, sondern auch den Schwierigkeiten entgegenwirken, mit denen Geflüchtete oftmals konfrontiert sind. Denn nicht nur in Gemeinschaftsunterkünften oder Ankerzentren gibt es Probleme, auch die Lage am privaten Mietwohnungsmarkt ist schwierig. Bezahlbarer und gleichzeitig menschenwürdiger Wohnraum wird in Ballungszentren immer knapper. Dementsprechend ist der Wohnungsmarkt auch im Raum Stuttgart begrenzt, erklärt Thomas Röhm. Gemeinsam mit seiner Frau Angelika Röhm leitet er nicht nur das Hoffnungshaus Leonberg, die fünfköpfige Familie ist Teil der Bewohner*innenschaft.

Vorurteile und Herausforderungen von außen

Thomas Röhm kennt das Problem der Wohnungsknappheit ebenso wie die Vorurteile, denen Geflüchtete auf der Wohnungssuche immer wieder begegnen: „Die Herausforderungen kommen von außen, von der Nachbarschaft. Und das sehen wir leider nicht nur bei uns in Leonberg. An jedem Standort, den wir neu generieren, kommt eine massive Gegenwelle auf uns zu. Es gibt Vorurteile und die machen unsere Arbeit schwierig.“ Wie wichtig Kontakt und das Schaffen tatsächlicher Begegnung ist, um Vorurteile zu entkräften, zeigt jedoch die Entwicklung in Leonberg. Bis auf eine Ausnahme gibt es keine Probleme mehr mit der Nachbarschaft. Im Gegenteil: Nachbar*innen werden mittlerweile aktiv in die Gemeinschaft eingebunden, sie helfen ehrenamtlich mit, bringen ihre Kinder zum Spielen oder kommen einfach auf einen Kaffee – inklusive Plausch – vorbei.

Stärkung des interreligiösen Dialogs

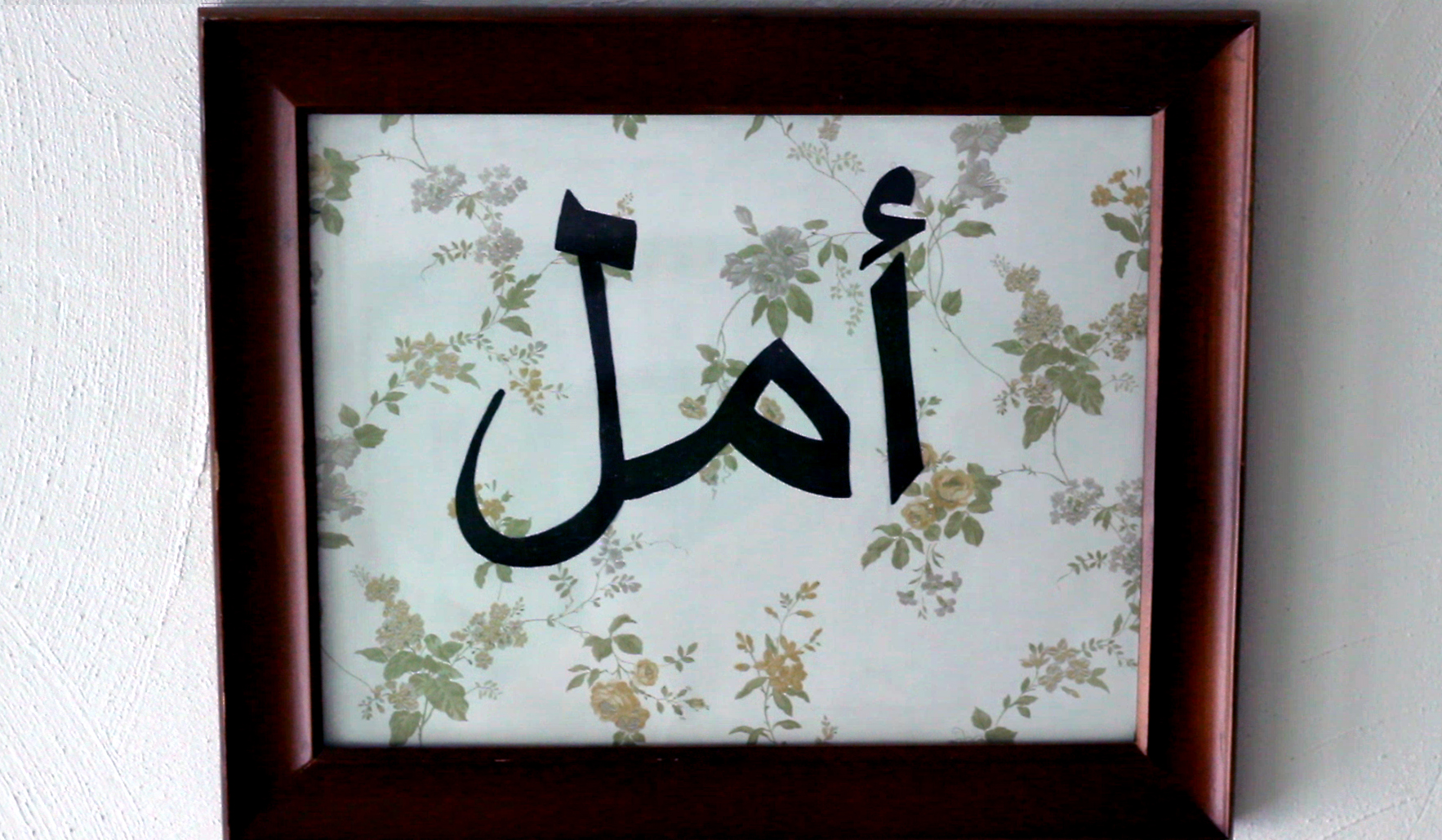

Neben dem Zusammenleben spielt auch die Religion eine zentrale Rolle im Haus. Interreligiöser Dialog ist allen wichtig. Die Stiftung hat einen christlichen Hintergrund. Und auch unter den Bewohner*innen finden sich Christen und Christinnen, genauso wie Muslimas und Muslime. Konflikte gibt es deswegen keine. „Die Religion spielt eine positive Rolle. Jeden Monat treffen sich die Bewohner und diskutieren über ein religiöses Thema. Zum Beispiel über das Fasten, darüber wie man im Christentum und im Islam betet, was man glaubt“, erzählt Eikhudary. Für sie sind diese Abende wichtig und das gegenseitige Verstehen-Wollen die Basis, damit Menschen verschiedener Religionszugehörigkeiten gemeinsam und gut zusammenleben können.

Dadurch kommt es schon mal vor, dass die Frauen-WG während des muslimischen Fastenmonats Ramadan ein Tag lang gemeinsam fastet oder das ältere Kind der christlichen Familie Link beim gemeinsamen Gebet auf die Knie geht und sich nach vorne beugt – ganz nach muslimischer Tradition. Die verschiedenen Religionen werden zur Normalität, zur Selbstverständlichkeit, freut sich Karin Link.